广州城市之星物流网点

“城市之星物流”是一家以公路运输为主,覆盖华南地区并辐射全国的综合性物流企业,在广州地区,它的网络非常密集,主要服务于珠三角地区的货物运输,特点是时效快、服务好。

由于物流网点信息更新频繁,最准确的方式是直接通过官方渠道查询,以下是几种查询方法和一些主要网点的大致分布情况。

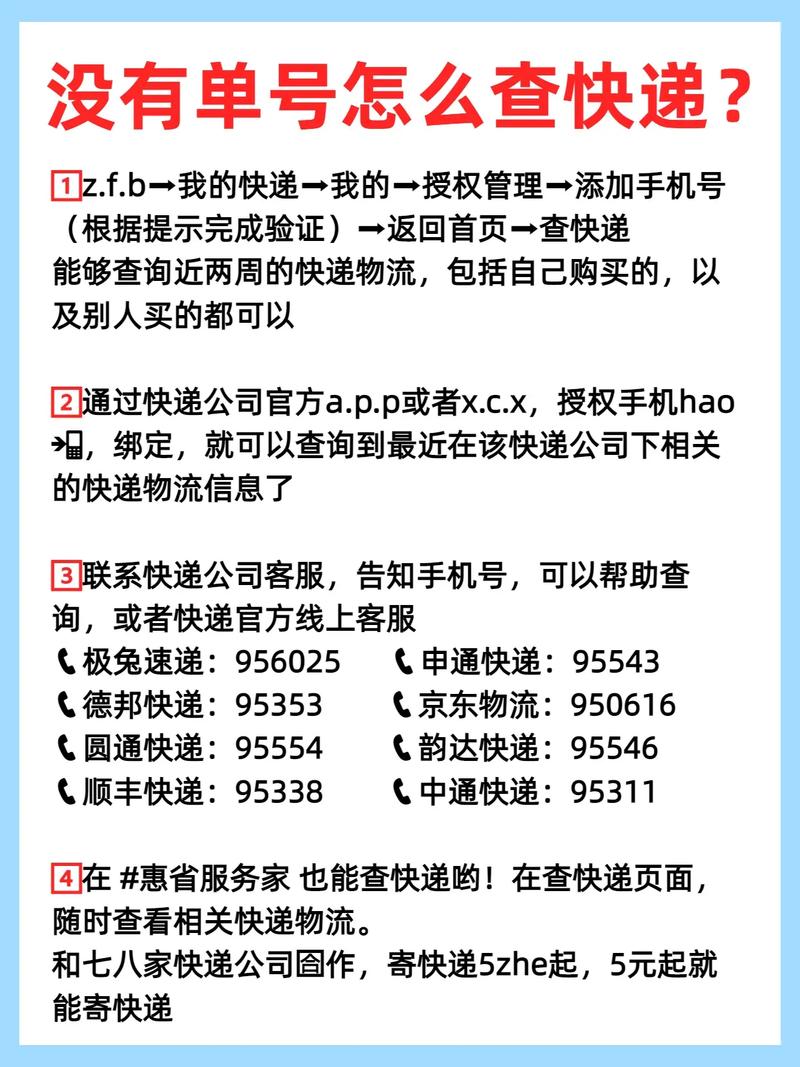

如何查询最准确的网点信息?

最推荐使用以下两种官方渠道,可以获取到最新的地址、电话、营业时间等信息。

官方客服电话(最直接)

拨打城市之星物流的全国统一客服热线,直接咨询您所在位置附近的网点。

- 客服电话:400-8877-888

- 操作建议:接通后,直接告知客服您的出发地(广州市天河区)和目的地,他们会为您推荐最合适的提货/派送网点,并提供详细的联系方式。

官方微信公众号(最便捷)

这是目前最方便的查询方式,可以定位到您附近的网点。

- 微信公众号名称:城市之星物流

- 查询步骤:

- 微信搜索“城市之星物流”并关注。

- 进入公众号后,通常在底部菜单栏可以找到“网点查询”、“服务网点”或类似的选项。

- 点击进入,系统会自动获取您的地理位置,或允许您手动输入地址进行搜索。

- 地图上会显示出您附近所有的城市之星网点,包括地址、电话和距离。

广州主要区域网点分布概览

虽然具体地址请以官方查询为准,但根据其业务特点,城市之星在广州的网点主要集中在以下几个区域,方便您快速了解:

中心城区(天河、越秀、海珠、荔湾)

- 特点:网点密集,主要服务于电商、企业客户和零担货物,通常是提货和派送的核心枢纽。

- 大致位置:这些区域几乎每个区都有1个或多个网点,常常位于大型物流园、批发市场附近或交通便利的公路边。

- 服务类型:提货、派送、仓储(部分网点)。

白云区

- 特点:作为广州的交通枢纽,白云区的网点非常重要,尤其是在白云区石井镇一带,聚集了大量的大型物流园区和货运市场。

- 大致位置:石井庆丰、夏茅、大朗等物流园周边是网点集中的地方。

- 服务类型:长途干线发货、区域中转、大宗货物处理。

番禺区

- 特点:制造业和电商重镇,尤其是番禺石基镇、南村镇等地,服装、电子、家具产业发达,对物流需求巨大。

- 大致位置:靠近广州南站、各大产业园区和批发市场。

- 服务类型:为制造业和电商提供“门到门”的运输服务。

黄埔区

- 特点:广州的东部工业中心,黄埔港和开发区带来了大量的进出口和国内贸易物流需求。

- 大致位置:黄埔港附近、科学城周边。

- 服务类型:港口物流、保税仓储、工业原材料及成品运输。

花都区

- 特点:靠近广州白云国际机场,空运物流发达,同时也是重要的公路货运集散地。

- 大致位置:白云机场周边、各大汽车产业基地附近。

- 服务类型:空运联运、汽运快件、汽车零部件物流。

如何选择合适的网点?

-

根据货物类型:

- 零担货物(不够一整车):选择最近的提货网点即可。

- 整车货物(一整车):最好选择靠近主要公路(如京珠高速、广深高速)或大型物流园区的网点,方便车辆进出。

- 电商件:选择有电商专属合作或“次日达”、“隔日达”服务的网点。

-

根据地理位置:

- 发货:选择离您公司或仓库最近的网点,节省提货时间。

- 收货:选择离您目的地或客户最近的网点,方便提货。

-

根据服务需求:

如果需要包装、打托、代收货款等增值服务,请在咨询时明确告知客服,他们会推荐有相应服务能力的网点。

温馨提示

- 提前电话确认:在前往网点之前,务必先打电话确认,因为网点可能会因节假日、装修或业务调整等原因临时变更地址或营业时间。

- 准备好货物信息:咨询时,请准备好货物的品名、重量、体积、出发地和目的地等信息,以便客服为您提供最精准的报价和路线建议。

- 注意营业时间:大部分网点的营业时间是早上8:00/9:00到下午18:00/19:00,但具体时间各网点不同,建议提前确认。

要找到广州最准确的城市之星物流网点,强烈推荐使用“城市之星物流”微信公众号的“网点查询”功能,或直接拨打400-8877-888客服电话咨询,这两种方式都能为您提供最实时、最可靠的信息。

文章版权及转载声明

作者:99ANYc3cd6本文地址:https://glhhw.com/post/4803.html发布于 01-08

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处广联货运物流